Werbefilm und Avantgarde

In den 1920er-Jahren boomt das Kino – und mit ihm der Werbefilm. Bis in die Mitte des Jahrzehnts beherrscht Julius Pinschewer den deutschen Markt beinahe konkurrenzlos. Seine Filme gehen über schlichte Produktreklame weit hinaus.

Einige Schlüsselfiguren der deutschen Film-Avantgarde setzen bei Pinschewer ihre ersten Experimente um. Die Reklame bietet nicht nur sichere Finanzierung und ein breites Publikum. Im kurzen, als banal geltenden Format kann nach Belieben ausprobiert werden.

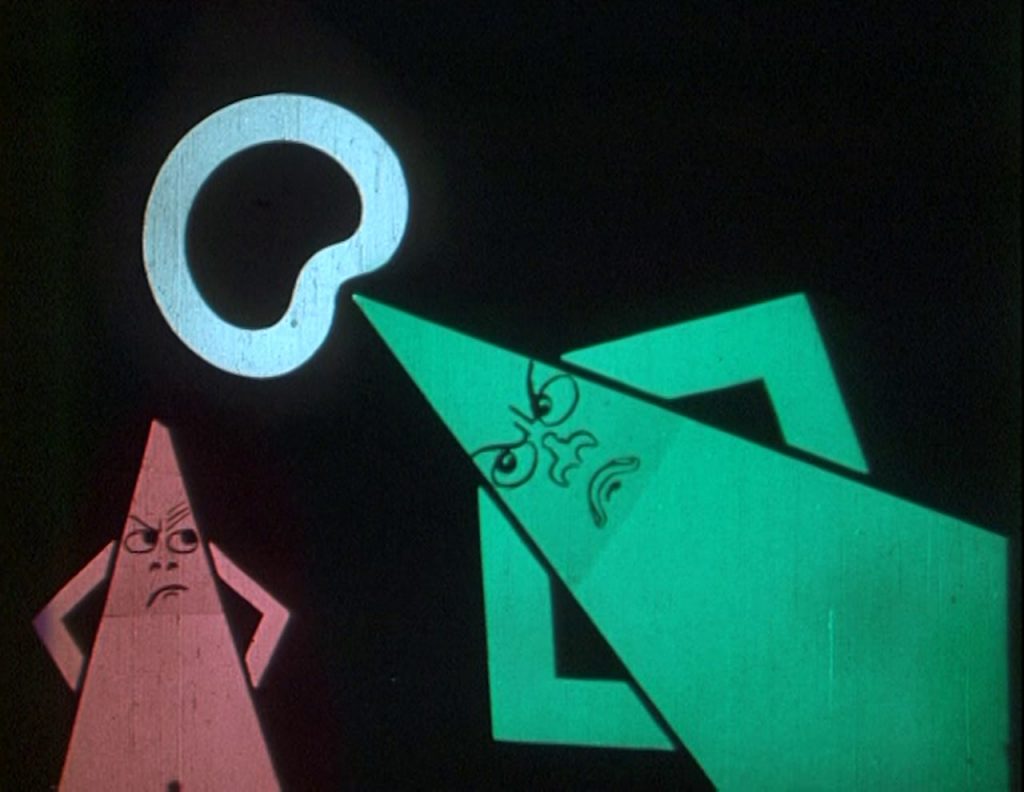

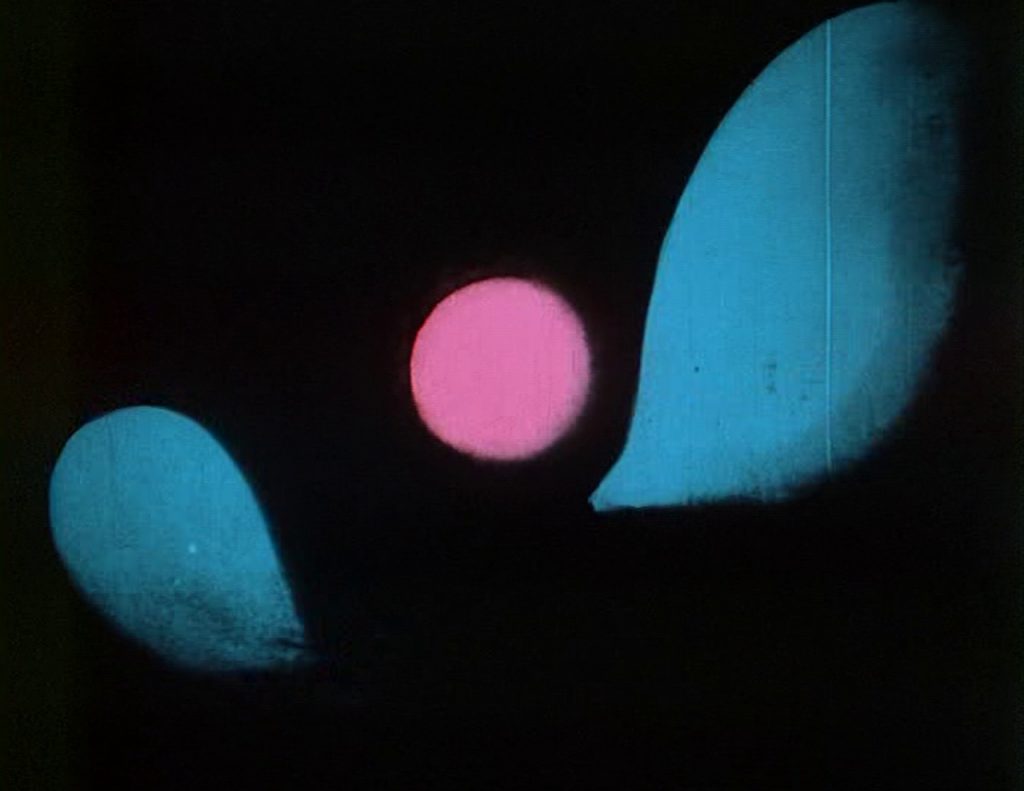

Filmstills aus Der Sieger (D 1922, R: Walter Ruttmann)

Walter Ruttmann verwirklicht seine Vorstellung des Absoluten Films in der Werbung. Der Sieger (D 1922), sein Werbefilm für die Reifen der Firma Excelsior, ist ein abstraktes Spiel mit graphischen Formen.

Lotte Reiniger erprobt ihre Scherenschnitt-Technik in Silhouetten-Werbefilmen wie Die Barcarole (D 1924) – für die Mauxion-Schokolade der Firma Stollwerck.

Filmstills aus Die Barcarole (D 1924, R: Lotte Reiniger)

Mit Kipho (D 1925), einem Werbefilm für die gleichnamige Kino- und Photo-Ausstellung, erschafft Pinschewer gemeinsam mit dem Kameramann und Trickspezialisten Guido Seeber ein Glanzstück der avantgardistischen Filmkunst.

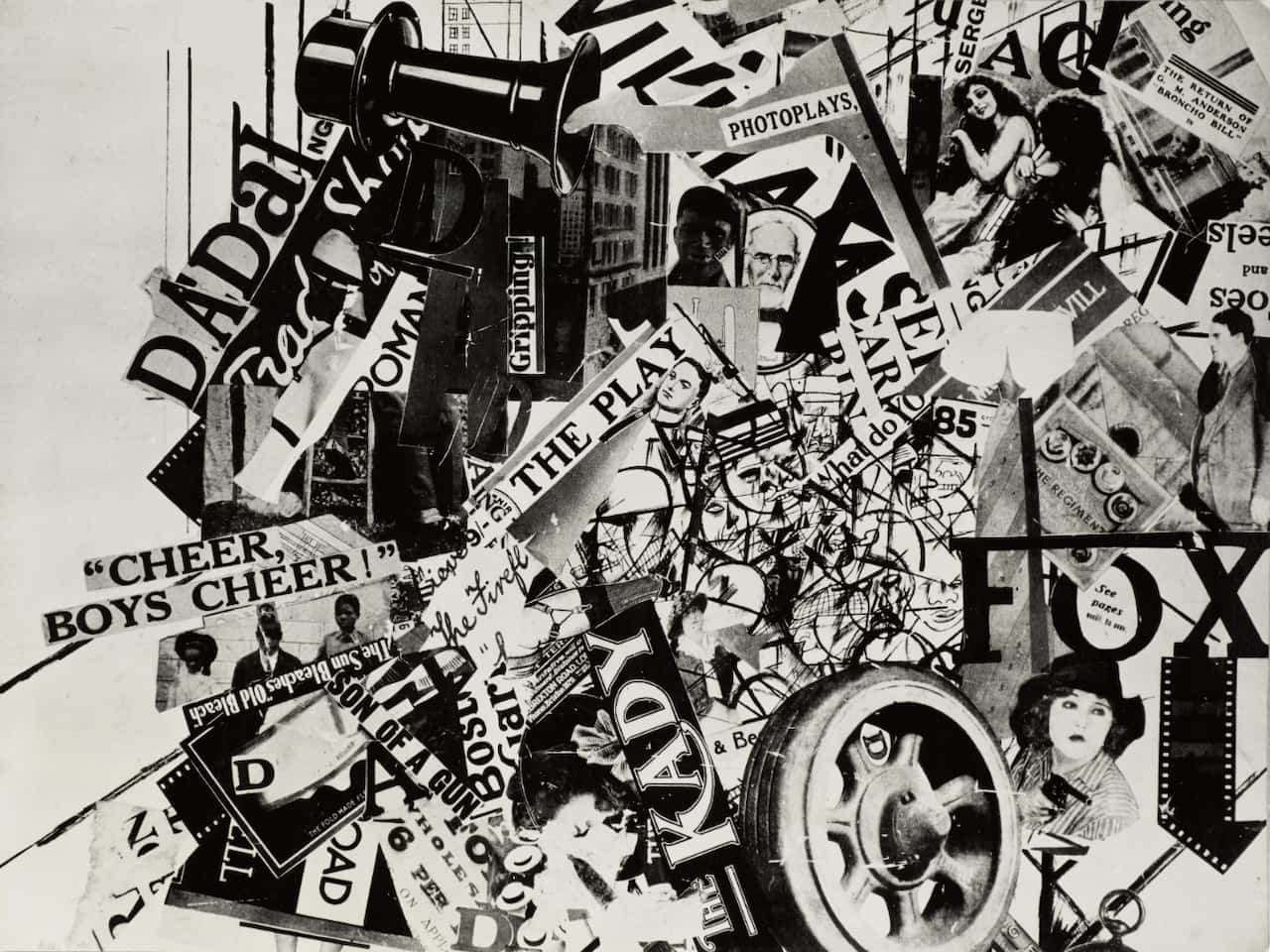

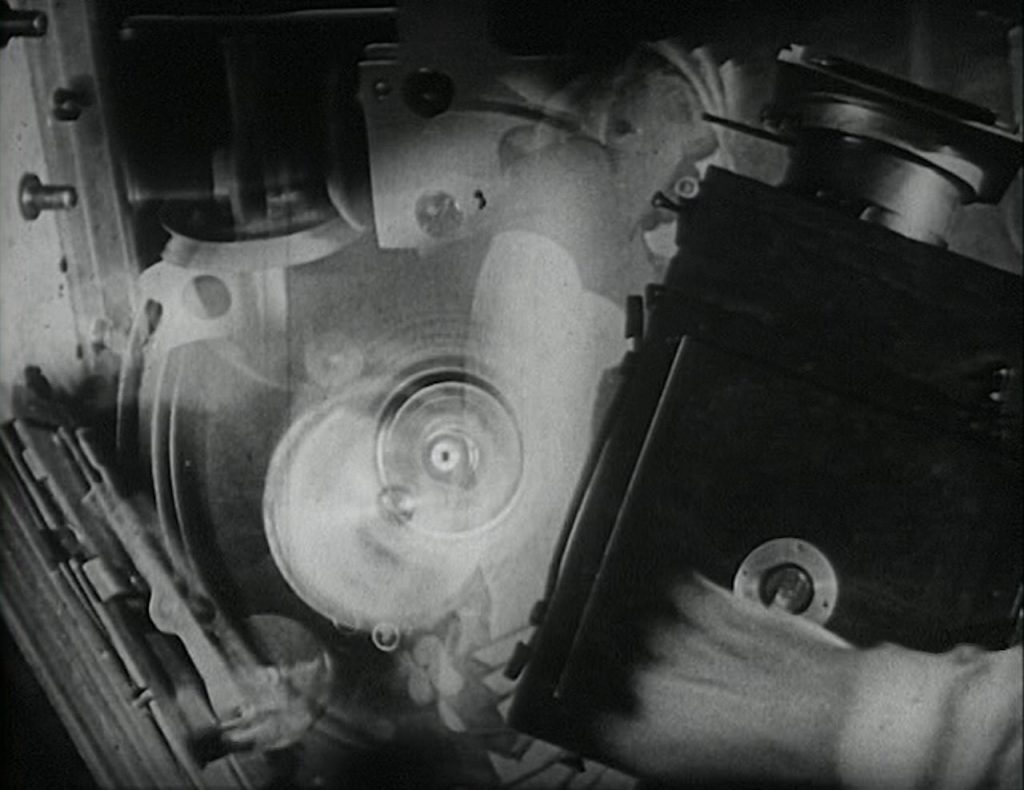

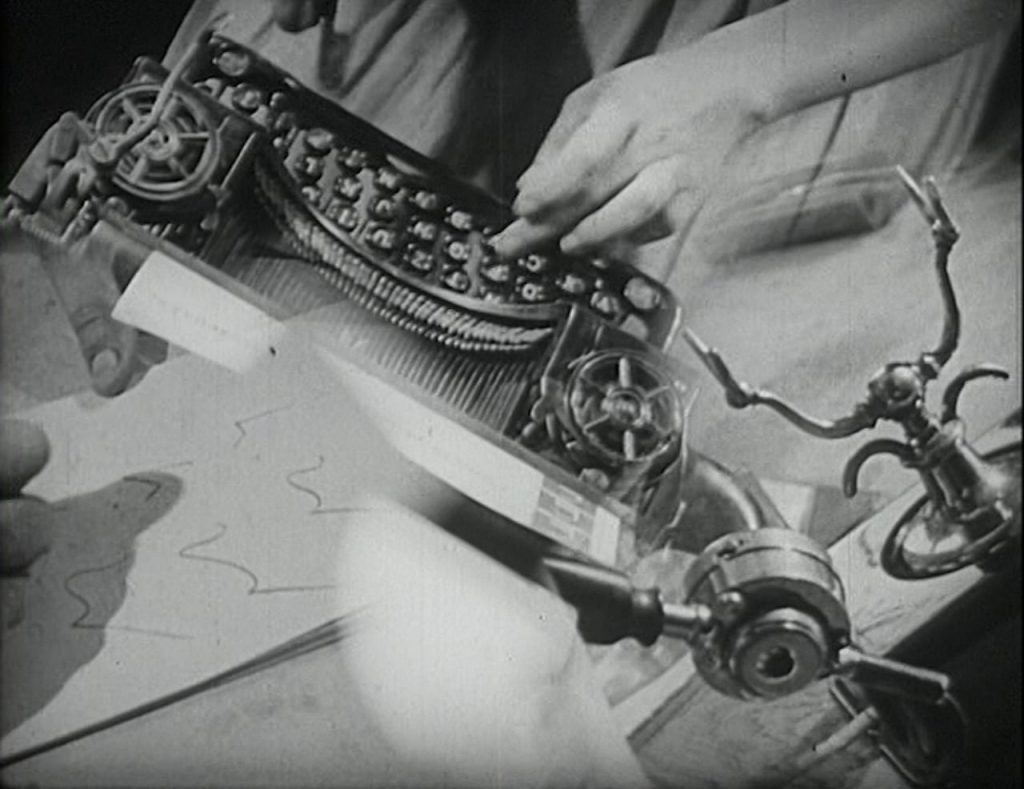

Kipho (alt. Film, D 1925, R: Julius Pinschewer, Guido Seeber)

Kurbeln, Spinnräder, Filmrollen – Kipho montiert Motive aus der Film- und Fotoproduktion in gleichförmigen Kreisbewegungen ineinander. Der Filmschnitt zielt auf eine beinahe musikalische Komposition statt auf narrative Anordnung. Der rasante, mechanische Rhythmus des Films erinnert an maschinelle Fabrikarbeit. Methode trifft message: Die deutsche Film- und Fotoproduktion erscheint als florierender Industriezweig.

Damit fügt sich Kipho nicht nur in die modernen Kunstbewegungen, Neue Sachlichkeit, Futurismus und Dadaismus, ein. Die zeitgenössische Werbepsychologie geht davon aus, dass eine stark rhythmisierte Gestaltung einen besonderen Effekt auf die Konsument:innen hat.

Kameratricks

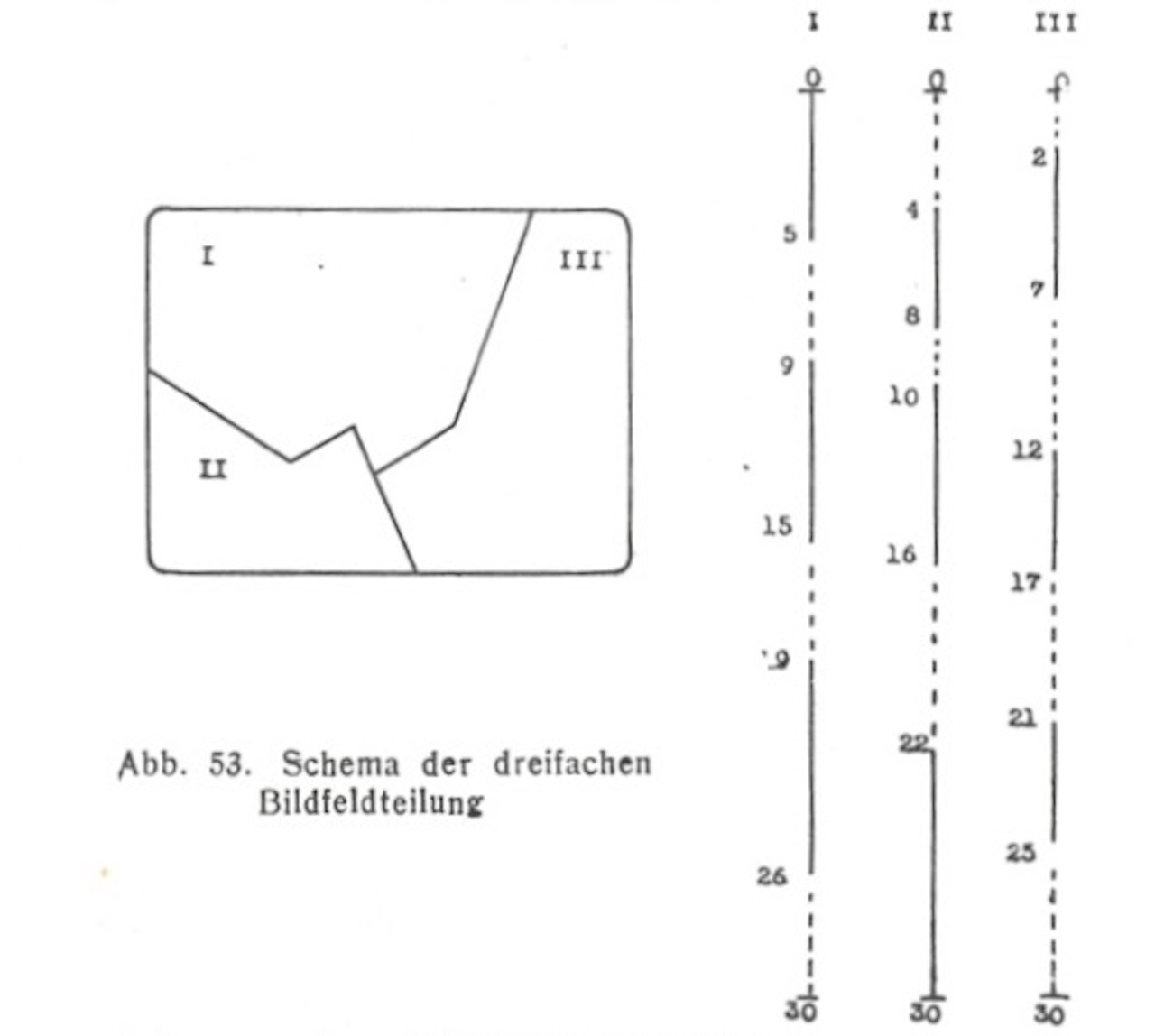

Alle Spezialeffekte in Kipho sind reine Kameratricks. Sie werden also direkt bei der Aufnahme erzeugt. Besonders spektakulär sind die komplexen Collagen, die Guido Seeber mittels Mehrfachbelichtung erschafft. Die mehrteiligen Split-Screens bestehen aus bis zu sieben Elementen – eine filmische Antwort auf die in der bildenden Kunst populäre Collage und Fotomontage.

Beeinflusst von den Experimenten der sowjetischen Avantgarde, weist Kipho so deutliche Ähnlichkeit mit zwei Klassikern des Dokumentarfilms auf, die in den Folgejahren entstehen werden. Die Werbung ist künstlerisch ganz am Puls der Zeit.

Werbung im Exil

Julius Pinschewer emigriert 1933 in die Schweiz. In Deutschland wird sein Privat- und Firmenbesitz von Nazis beschlagnahmt. Erst ab den 1950er-Jahren erfährt Pinschwers Pionierleistung internationale Anerkennung.

Während seine künstlerische Reputation wächst, wird seine wirtschaftliche Lage jedoch immer prekärer. Pinschewer, einst Avantgarde, verliert den Anschluss. Im März 1961 stirbt Julius Pinschewer, inzwischen verarmt, in Bern.