Mit kolonialen Grüßen

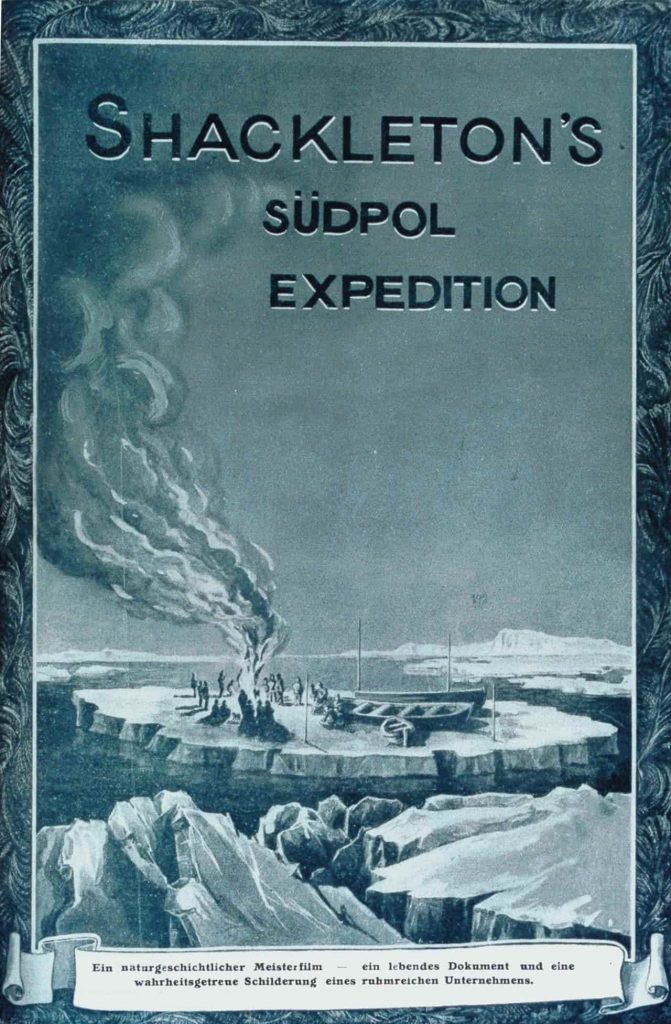

Ende der 1910er-Jahre entstehen zahlreiche populäre Langfilme von europäischen oder nordamerikanischen Expeditionen nach Afrika, Asien und in die Polargebiete. So gut wie jede größere „Entdeckungsreise“ findet in Begleitung einer Kamera statt.

Im Kino werden die stummen Bilder von Expeditionsteilnehmer:innen oder Personen, die als Expert:innen gelten, live kommentiert. Oft sind mehrere Kopien des gleichen Films in Umlauf – und die Erzählungen dazu variieren beträchtlich.

Die Expeditionen sind für die Teilnehmenden beschwerlich und nicht selten gefährlich. Um neue, für das Publikum „sensationelle“ Bilder mitzubringen – von Landschaften, Natur oder Tieren – versuchen die Filmschaffenden in möglichst abgelegene Gegenden vorzudringen. Die Kameras müssen schwierigen Transportbedingungen standhalten. Hitze und Feuchtigkeit beschädigen die Filmstreifen. Nicht selten gibt die Technik den Geist auf, bevor die besten Drehorte erreicht werden.

Kolonialistische

Aneignung mit der Kamera

Ganz den kolonialen Entstehungsbedingungen entsprechend, werden die Expeditionsfilme aus Perspektive des weißen Mannes als abenteuerliche und heldenhafte Reise in vermeintlich „urtümliche“ Welten erzählt. Die Aufnahmen kommen Trophäen gleich: Mit kolonialistischem Gestus eignen sich die Europäer die ganze Welt auch in Bildern an. Die Darstellungen entwerten nicht-weiße Menschen und nicht-westliche Kulturen, Traditionen und Wissensbestände, um die weißen kolonialen Gesellschaften zu erhöhen.

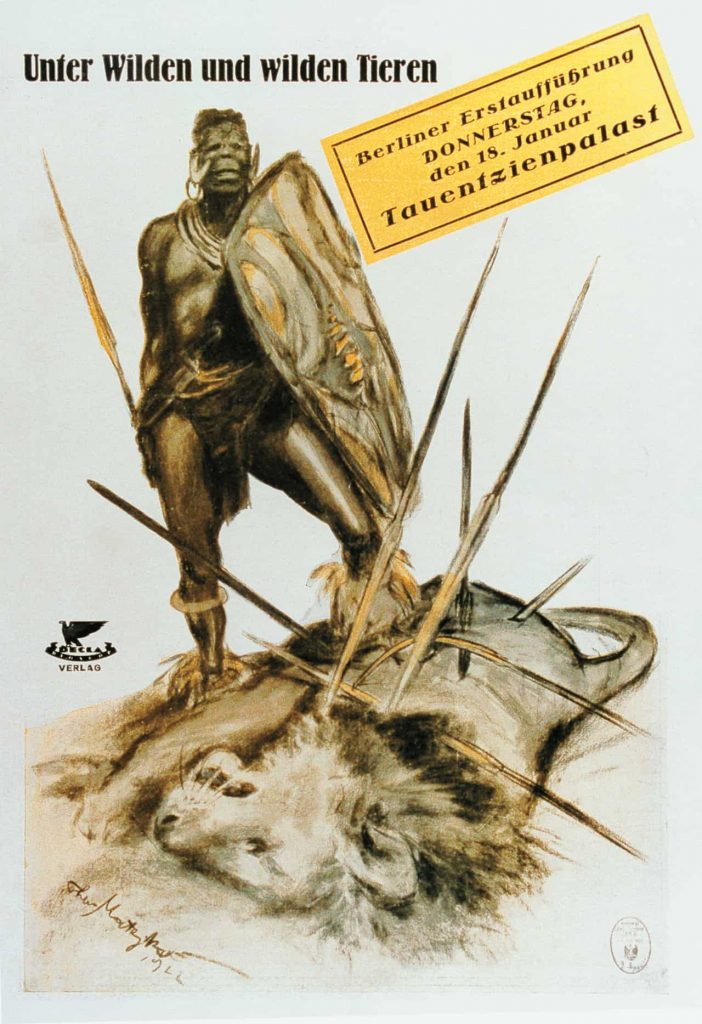

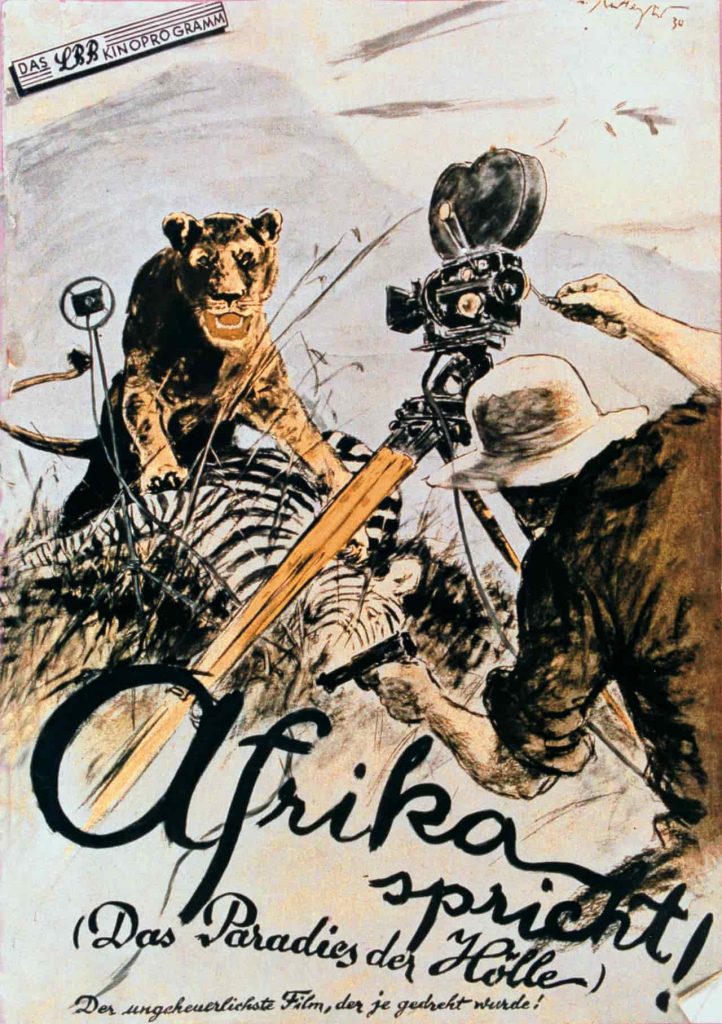

Filmplakate – ganz im kolonialen Geist gestaltet

Besonders viele Filme entstehen auf dem afrikanischen Kontinent, auf dem die europäischen Filmnationen Länder und Gebiete als Kolonien besetzen und ausbeuten. In Europas Lichtspielhäusern dienen sie als Propaganda für die kolonialistische Idee. Das Publikum soll die Vormachtstellung der eigenen Nation in der Welt miterleben.

Der filmische Blick auf die Welt ist eurozentristisch: Unbekannte Länder und ihre Kulturen werden so dargestellt, dass sie auf die Zuschauenden in Europa eine möglichst große Faszination ausüben. Gerade das „Fremde“ und „Exotische“ ist von Interesse. Es werden die immer gleichen Motive zur Schau gestellt – Szenen von der Jagd, vom Essen, vom lokalen Kunsthandwerk, Tänze, Rituale, als solche empfundene Kuriositäten.

Gibt es noch ein Fleckchen auf dieser Erde, das nicht schon eine neugierige Kamera den Augen der Welt gezeigt hat?

Der Film-Kurier, 1926

Häufig richten die Filmschaffenden die Kamera auf Menschen, ohne nach deren Einverständnis zu fragen. Sie setzen die Bewohner:innen der bereisten Gebiete als primitive „Wilde“ ins Bild, die der dargestellten Überlegenheit der „Entdecker“ und „Eroberer“ nichts entgegenzusetzen haben. Diese Darstellungen brennen sich in die Köpfe ein und bilden eine Grundlage für rassistische Vorstellungen, die bis heute wirken.

Perspektivwechsel?

Es gibt auch Filme, die versuchen andere Zugänge zu ihnen unbekannten Kulturen zu finden. Ein wirklicher Perspektivwechsel findet dabei allerdings nicht statt.

In Robert Flahertys Nanook of the North (USA 1922) geht es zwar nicht um weiße „Eroberer”, die als Helden präsentiert werden. Stattdessen scheint der Film den Alltag des Inuit Nanook und seiner Familie in den Mittelpunkt zu stellen. Allerdings verändert Flaherty beim Dreh die vorgefundene Lebensrealität der Inuit grundlegend und schafft so genau die Klischeebilder, die das europäische und US-amerikanische Publikum erwartet.

So bittet Flaherty die Inuit, während der Aufnahmen Kleidung aus Fellen zu tragen und mit der Harpune zu jagen, obwohl sie sich zu diesem Zeitpunkt bereits europäisch kleideten und mit Gewehren auf die Jagd gingen.

Auch wenn Flaherty, selbst Anthropologe, mit seinem Film einen lebensnahen Einblick in den Alltag der Inuit geben will, reproduziert er am Ende nur den westlichen Blick auf das Leben in der Arktis.